Мы живём в условиях, где стратегии устаревают быстрее, чем проходят квартальные отчёты, а ключевыми активами становятся смысл, внимание и доверие. Большинство компаний по прежнему реагируют на изменения, вместо того, чтобы проектировать собственную траекторию будущего. Но у бизнеса, инвесторов, лидеров есть альтернатива — действовать на опережение.

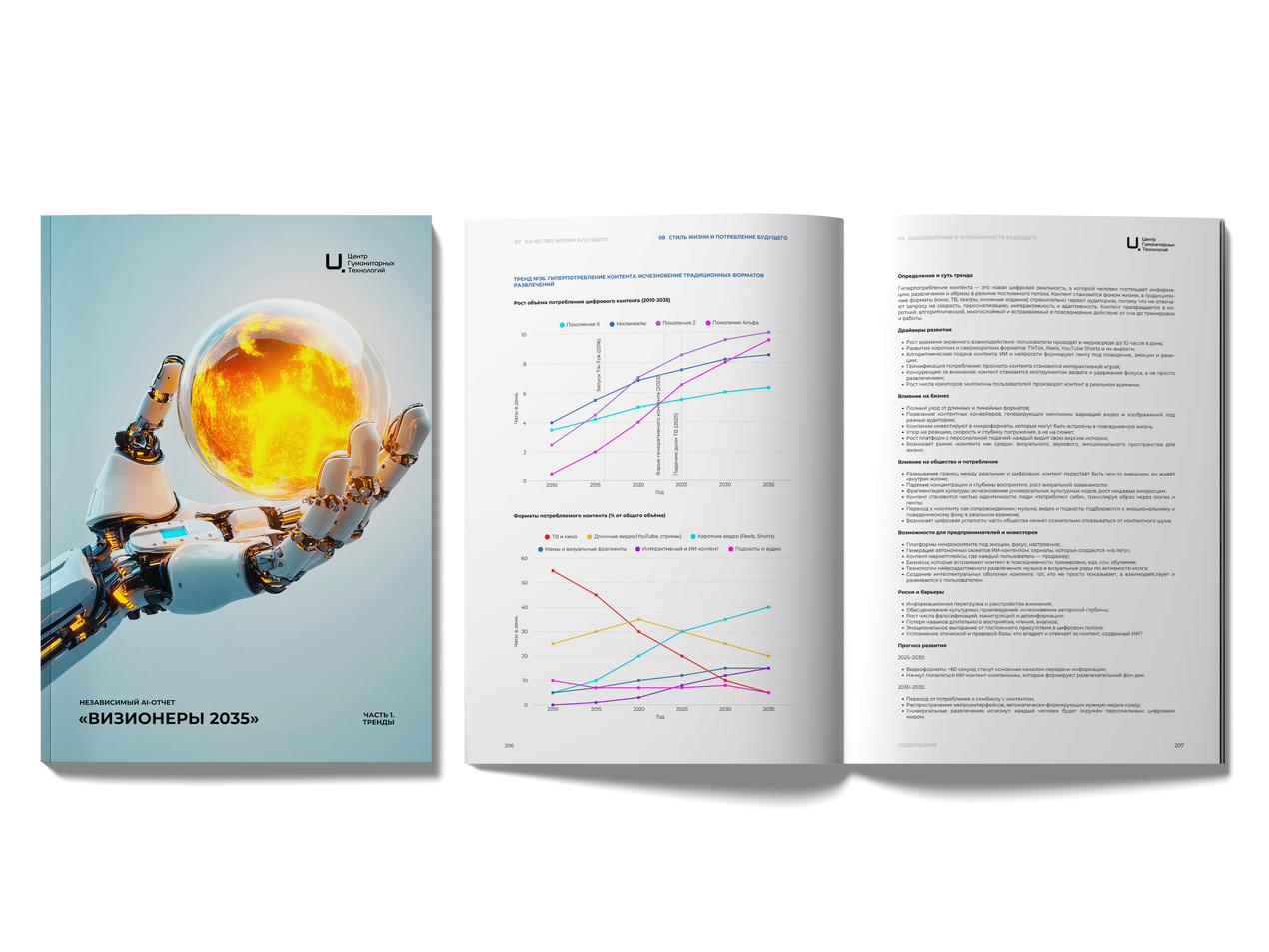

Центр Гуманитарных Технологий выпустил AI -отчёт «Визионеры 2035» — инструмент для тех, кто строит продукты и системы с прицелом на 10–20 лет вперёд. В отчёте представлено: 40 глобальных мировых тредов экономики, актуальных до 2035 года, 120 бизнесов будущего, разобранных по культурным и рыночным сценариям, 593 практических решения для освоения новых рынков и дан анализ свыше 1000 отраслей, которые исчезнут или радикально изменятся в ближайшие 5 лет.

Для создания отчёта были проанализированы: 17 глобальных рынков, 289 стран и территорий, более 7000 ниш и микросекторов, 1 млн+ малозаметных, но нарастающих изменений в экономике, технологиях, культуре, потреблении и идентичности. В этой статье мы хотим поделиться 5-ю ключевыми тредами, которые начинают активно работать и менять мир уже сегодня.

Тренд 1. Экономика смыслов: выигрывает не продукт, а позиция

Мы живем в мире чрезмерного изобилия. Теперь можно выбрать не просто продукт, а сотни его вариаций. На этом фоне функциональность и даже бренд — это больше не главный аргумент. Продукты становятся вторичны — первичны смыслы, которые стоят за ними. Покупатель выбирает не товар, а идентичность: кого я поддерживаю этой покупкой? С кем я себя ассоциирую? Какой мир я утверждаю, выбирая именно этот бренд?

Apple продаёт не технологии, а эстетику контроля и уверенности, Patagonia — экологическую совесть, Monocle — интеллектуальный космополитизм, OpenAI — амбицию человечества выйти за пределы себя. Сегодня у каждой компании есть позиция, и именно она определяет лояльность аудитории и капитал бренда.

Что это меняет для бизнеса и экономики:

- Стандартный маркетинг больше не работает. Покупатель не верит в лозунги, он считывает позицию компании через действия, партнёрства, культуру.

- Продукт без смысла теряет конкурентность. Даже качественное решение не удержит клиента, если за ним нет ценностной опоры.

- Выигрывают бренды с миссией. Компании становятся медиаторами смысла, а не просто поставщиками товаров.

- Креативные индустрии получают приоритет. Сценаристы, кураторы, исследователи культуры входят в команды стратегического развития.

- Ценностное лидерство становится капиталом. Лояльность строится не на цене, а на совпадении взглядов на будущее.

Тренд 2. Цифровые валюты государств: национальные деньги переезжают в облако

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) — это не криптовалюта и не безналичный счёт. Это новая форма государственной валюты, полностью цифровая, централизованная и контролируемая регулятором. Такие валюты уже тестируются или внедряются в Китае, Бразилии, Евросоюзе, Австралии, на Багамах и в Нигерии.

CBDC изменят финансовую архитектуру: исчезнет посредничество банков в расчётах, трансграничные переводы станут мгновенными и почти бесплатными, а управление денежной массой станет точным и прозрачным. Для бизнеса это упрощение расчётов, снижение комиссии, автоматизация платежей и возможность встраивать цифровую валюту в смарт-контракты.

Переход к CBDC — не вопрос «если», а вопрос «когда». И те, кто готовится к этим изменениям уже сейчас — создают решения в сфере цифровых кошельков, идентификации, кибербезопасности и аналитики транзакций — получают доступ к новому финансовому ландшафту на раннем этапе.

Что это меняет для бизнеса и экономики:

- Станет меньше посредников. Банки теряют монополию на расчёты, расчёты с ЦБ могут идти напрямую.

- Снижаются издержки. Комиссии за переводы и эквайринг могут уйти в прошлое.

- Появляются новые рынки. Цифровые кошельки, смарт-контракты, идентификация и кибербезопасность — зоны роста.

- Контроль и прозрачность усиливаются. Государства получают полный доступ к данным о движении денег.

- Привычные бизнес-модели усложнятся. Финтеху и классическим банкам придётся адаптироваться — или исчезнуть.

Тренд 3. Глобальный искусственный интеллект: от инструмента к субъекту экономики

ИИ перестаёт быть просто технологией, он становится полноценным участником экономики. Новое поколение ИИ-систем выходит за рамки поддержки процессов и начинает самостоятельно управлять бизнесом, логистикой, городами, финансами. Это не чат-боты и не помощники — это автономные акторы, принимающие решения без участия человека.

Глобальный ИИ-интеллект — это комплексные системы, объединяющие аналитику, робототехнику, сенсоры и самонастройку. Они способны:

- регулировать цепочки поставок и энергопотребление;

- контролировать глобальные денежные потоки;

- управлять инфраструктурой городов и даже участвовать в юридической экспертизе и политических сценариях.

Формируется новый уровень экономики, где ИИ — не инструмент, а цифровой управляющий. Сценарии на 2030–2035 годы включают полностью автономные компании, предиктивные глобальные системы и цифровых советников при правительствах.

Что это меняет для бизнеса и экономики:

- ИИ формирует запрос на инфраструктуру. Большинство крупнейших компаний 2030-х будут связаны с созданием, обучением, обслуживанием ИИ (дата-центры, оптоволоконные кабели, добыча редкоземельных металлов, производство чипов и так далее).

- Возникает рынок цифровых управляющих. ИИ будет не просто поддерживать процессы, а принимать решения вместо команд и руководителей.

- Экономики стран перестраиваются. Кения уже развивает центры разметчиков — регионы, где люди обучают ИИ и участвуют в создании глобальных моделей.

- Бизнес без ИИ теряет конкурентоспособность. В выигрыше окажутся те, кто интегрирует ИИ как ядро стратегии, а не как вспомогательную технологию.

- Появляется спрос на этику и прозрачность. Компании будут конкурировать не только скоростью моделей, но и ответственностью их применения.

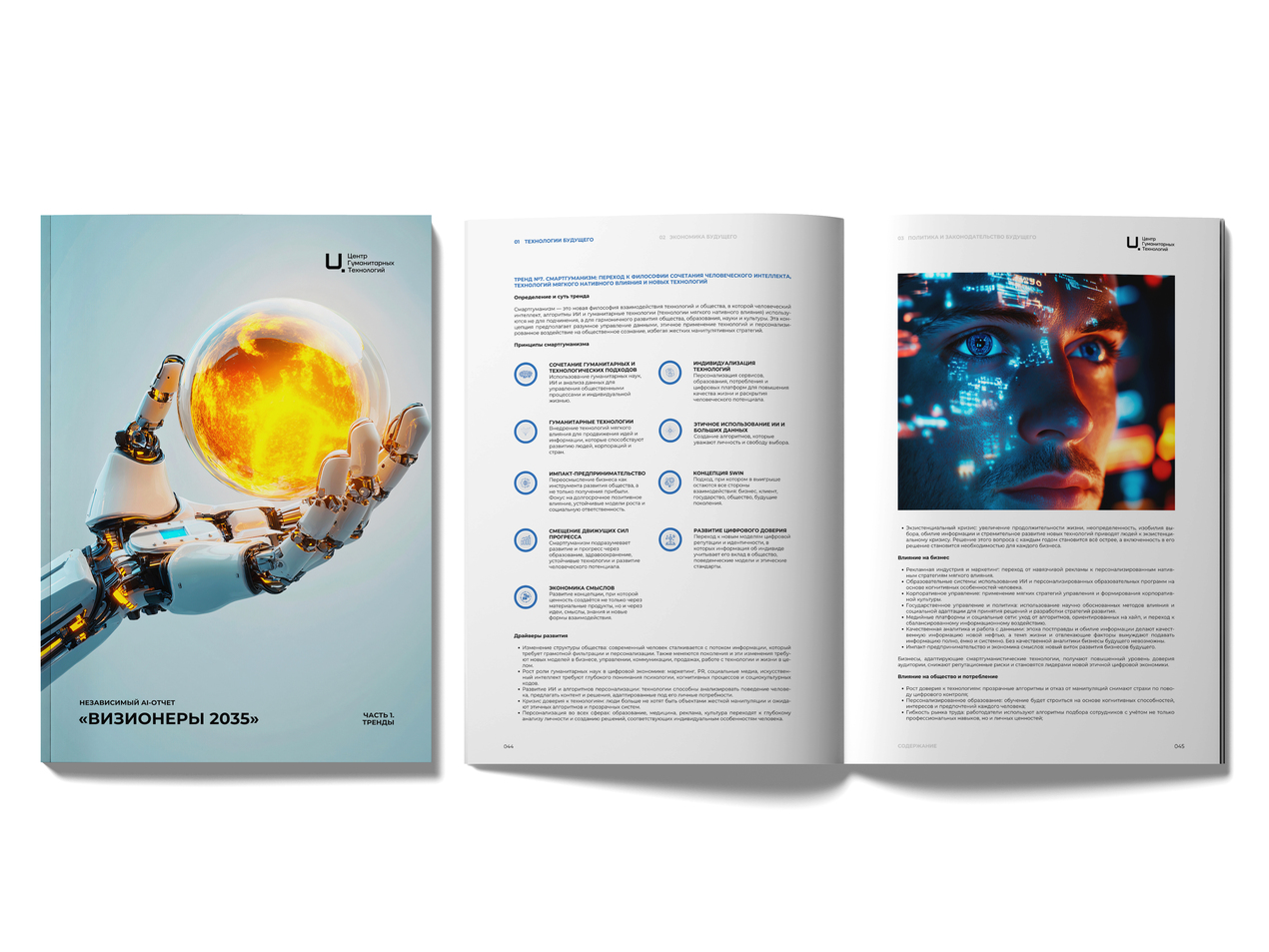

Тренд 4. Смартгуманизм: синергия человека и технологий

Смартгуманизм — это новая философия взаимодействия современных технологий и общества. В её основе — идея, что сочетание человеческого интеллекта, современных IT и AI-технологий и гуманитарных технологий дают мощный толчок человеку к раскрытию человеческого потенциала и гармоничному развитию общества.

В рамках смартгуманизма разрабатываются системы, способные учитывать эмоции, когнитивные особенности, ценности и культурный контекст пользователя. Такие технологии применяются в образовании, HR, маркетинге, медиа, городском управлении. Они создают персонализированную среду, где пользователь — не объект воздействия, а активный участник взаимодействия.

Тренд уже формирует новые профессии: от цифровых психологов и этичных архитекторов данных до стратегов мягкого влияния и дизайнеров смыслов. Компании, работающие в логике смартгуманизма, выигрывают за счёт роста доверия, устойчивости и глубокой лояльности.

Что это меняет для бизнеса и экономики:

- Создание ИИ-агентов с гуманитарной логикой. Бизнес разрабатывает цифровых помощников, которые не просто автоматизируют задачи, а понимают контекст, эмоции и цели пользователя: в медицине, образовании, HR, клиентском сервисе.

- Кардинальное обновление образования. Классические модели устаревают. На смену приходят персонализированные траектории, где интеллект и гуманитарные технологии помогают раскрыть уникальный потенциал человека.

- Возникает рынок гуманитарных технологий. Появляются продукты и сервисы, учитывающие культурные коды, эмоции и смысловые запросы.

- Разработка новых технологических решений. Требуются системы, способные понимать смысл, а не только выполнять команды. Это открывает рынок для этичных интерфейсов, мягких систем рекомендаций и адаптивных платформ.

- Новые профессии и роли. В бизнесе востребованы стратегии мягкого влияния, дизайнеры смыслов, этичные архитекторы данных.

Тренд 5. Поколения Z и Альфа: новое мышление, новые запросы

Это уже не просто молодёжь. Поколения Z и Альфа живут в реальности, где цифровое и физическое слились, идентичность — процесс, а смысл важнее стабильности. Они не лояльны к брендам, но готовы поддерживать тех, кто говорит на их языке. Для них важна аутентичность, этичность и участие.

Они не ждут — они выбирают. Выбирают работодателя, продукт, страну, стиль жизни. И делают это на основе ценностей, а не только выгоды.

Что это меняет для бизнеса и экономики:

- Без смысла нет лояльности. Молодые поколения выбирают бренды и компании с ценностной позицией. Маркетинг становится делом мировоззрения, а не слоганов.

- Ожидание участия. Z и Альфа хотят быть не аудиторией, а соавторами. Бизнес должен проектировать продукты, компании и сообщества как совместное творчество.

- Новая корпоративная культура. Формальные иерархии не работают. Компании вынуждены становиться прозрачными, гибкими и эмпатичными — иначе в них просто не пойдут.

- Образование становится сервисом развития. Бизнес вовлекается в обучение как в стратегическую задачу: от менторства до цифровых экосистем роста.

- Нестабильность — норма. Эти поколения привыкли к переменам. Компании, не способные адаптироваться быстро и мягко, теряют молодую аудиторию и рынки.

Мир меняется быстрее, чем большинство успевает адаптироваться. Бизнес и стратегии, построенные на старых шаблонах, не выживают — выигрывают те, кто умеет распознавать скрытые сигналы и действовать на опережение.

Центр Гуманитарных Технологий создал отчёт «Визионеры 2035» как инструмент, который помогает не просто ориентироваться в будущем, а проектировать в нём продукты, модели, команды и смыслы.

Будущее уже здесь. Будьте первыми.